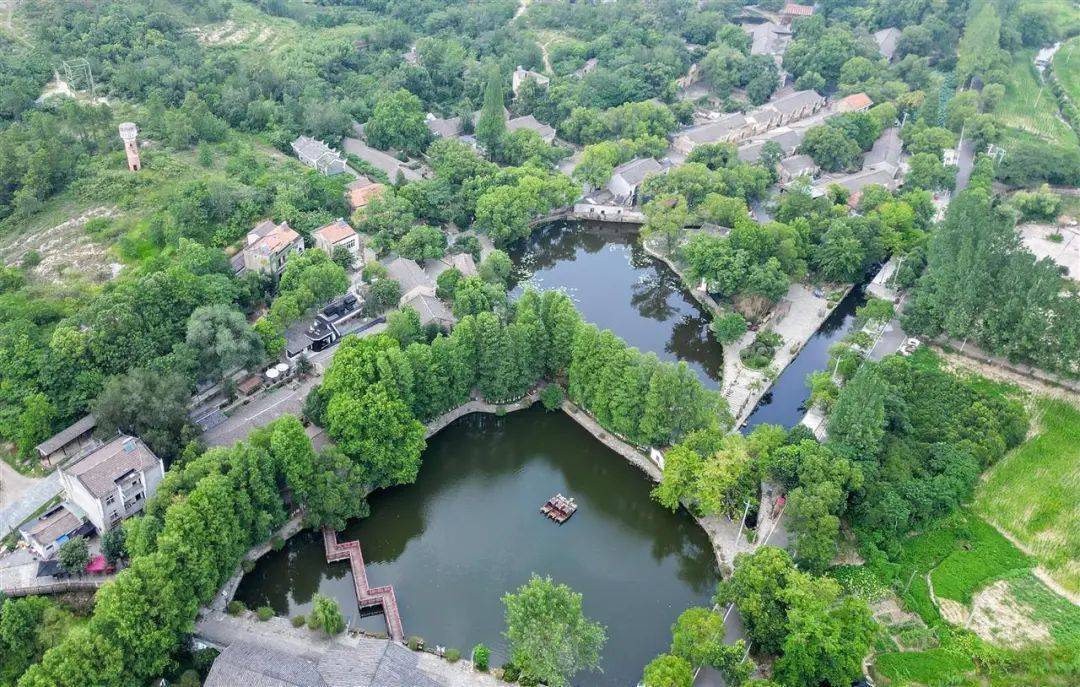

“六月天气热,扇子借不得。虽然是朋友,你热我也热。”在黄陂区木兰乡双泉村的大余湾景区,青石板路蜿蜒伸展,阳光透过枝叶洒下斑驳光影,一阵地道纯正的黄陂口音伴着清脆的扇声回荡其间。循声望去,一位身着蓝布印花对襟衫的讲解员正手执团扇,绘声绘色地为游客讲述着大余湾的故事。

她就是鲍玉荣,曾经她在教室里教书育人,用知识点亮孩子们的梦想;如今,她在古村的老宅深巷间穿梭,将大余湾的一砖一瓦、一草一木背后的故事娓娓道来。从三尺讲台到古村深巷,她的人生轨迹在岁月中悄然转弯,这一转,便是十余年。

讲台到古村深巷的转身

讲台到古村深巷的转身今年60岁的鲍玉荣身上有着两层深深的乡土烙印。她是土生土长的黄陂人,更是大余湾的媳妇。在这片承载着她人生岁月的土地上,她已生活了大半辈子。

2012年的春天,对于时年47岁的小学教师鲍玉荣来说,是一个重要的人生转折点。彼时,她已在教室的讲台上耕耘了二十六个春秋,是学生们眼中敬爱的“鲍老师”。一次偶然的机会,她听说家乡大余湾正在开发旅游,急需培养一批本土讲解员,这个消息在她心中激起了阵阵涟漪。

“我是大余湾的媳妇,这里的一草一木都熟,可不能让外人来讲咱的故事。”乡土情结与媳妇的归属感,让鲍玉荣做出了一个大胆的决定:放下握了半生的粉笔,拿起全新的讲解器,成为大余湾首批讲解员。

这个看似突然的选择,背后是她对家乡的深情——她想让更多人知道大余湾的好,更想守住这片土地的文化根脉。家人的支持更给了她底气,丈夫帮她整理资料,孩子为她鼓劲,让她在转型路上少了后顾之忧。

转型的路从不是坦途。对鲍玉荣来说,讲解员的工作是全新的挑战。“刚开始比考教师资格证还紧张!”她笑着回忆,为了背熟讲解词,她常常凌晨四点就起床,在寂静的清晨里一遍遍诵读;为了练准表情和手势,她对着镜子反复调整,把当年教学生的耐心全用在了自己身上。

大余湾的古宅多为徽派建筑,飞檐翘角、天井明堂里藏着太多学问。为了讲透这些建筑密码,她特意跑到图书馆,把《中国民居建筑》《徽派建筑史》等专业书籍搬回家,从“门外汉”一点点啃成“半个专家”。书桌上渐渐堆起了《黄陂县志》《荆楚文化研究》等厚厚的典籍,家里成了她的第二工作室,灯光常常亮到深夜。

大余湾的讲解词最初由当地文化学者余永奇老先生搭建框架,但鲍玉荣没有止步于照本宣科。她带着团队一点点打磨、补充,最终织就了一张覆盖家风家训、农耕文化、风水理念、建筑特色的“文化网”,串联起景区十余个核心景点。

这份“较真”藏在无数细节里。孙子毛豆的童言无忌成了她的“灵感触发器”。“奶奶,天井为啥都是四四方方的?”“‘门当户对’真是说门和窗户吗?”这些看似简单的问题,逼着她翻遍史料、请教专家,还多次走访村中老人,把答案揉进讲解里,让游客听得懂、记得住。

日行数万步的坚守

日行数万步的坚守在依山而建的大余湾景区,陡峭的石阶构成了独特的风景线,也成为讲解员鲍玉荣日常工作的“战场”。这里的讲解路线沿阶梯铺展,每一步都考验着体力与耐力,尤其在每年9-11月的“晒秋”旺季,单日客流量突破上万人次时,这份考验更是被放大到极致。

“平均每天带着游客上下山三趟,一趟走下来就接近三万步。”鲍玉荣手机计步软件上的数字,见证着她的奔波。高强度行走让双腿时常浮肿,膏药成了她随身的“伙伴”;夏天汗水浸透衣衫,冬天寒风刺骨难耐,但只要站在游客面前,她总能以最佳状态开启讲解。

比体力更持久的考验,来自对嗓子的“持久战”。旅游旺季里,讲解工作连轴转,“话一刻也不能停。一批游客刚走,另一批又来了”是常态。

大余湾景区经理阮腾介绍,为了守护这些传递文化的“声音通道”,他总会在讲解员的抽屉里常备西瓜霜、胖大海、罗汉果等护嗓用品,更会在她们忙碌的间隙,及时递上一杯温热的茶水。

“当时团队只有五六个人,大家都憋着一股劲儿。”鲍玉荣回忆起初入行时的情景,眼神中仍闪烁着当年的热情。从教师到讲解员,看似都是“说话”的工作,实则有着天壤之别。在课堂上,她是知识的传授者;在景区里,她要成为文化的传播者、历史的讲述者。

“东水西流,吃穿不愁”“前有照,后有靠……”那些蕴含古人智慧的谚语,在她口中变得鲜活生动,而这份驾轻就熟的背后,是无数个日夜对历史文化的精研细磨。

“累是累点,但看到游客们听完讲解后恍然大悟的样子,我就觉得一切都值得了。”在大余湾的石阶上,鲍玉荣用脚步丈量着景区的每一寸土地,用声音传递着传统文化的温度。这份朴素的职业自豪感,支撑着她日复一日、年复一年地坚守在讲解一线。

成为文化传承的常青树

成为文化传承的常青树在大余湾,鲍玉荣不仅是金牌讲解员,更扮演着多重角色。脱下讲解服,鲍玉荣的脚步常走向村中独居老人的院落。她带着米油探访,陪老人拉家常,听他们讲古村的陈年旧事,既是志愿服务者,也是老人与外界的“连心桥”。这些看似与讲解无关的日常,却让她更深入地理解了大余湾,也让文化传承有了更鲜活的底色。

“讲解不是背稿子,而是要把文化‘讲活’。”这是鲍玉荣常对新人说的话。作为团队带头人,她独创的“场景教学法”,带着新生代讲解员走遍景区每个角落,从一块砖的纹饰讲到一片瓦的寓意,手把手传授讲解技巧。

讲解员王燕至今记得,入行第一天,鲍玉荣用一整天时间带她熟悉路线,每个景点的历史背景、故事细节都倾囊相授。在她的培养下,一批批年轻讲解员接过接力棒,让大余湾的故事有了更长久的讲述者。

对待游客,鲍玉荣更是无微不至。去年夏天,一位外省来的老人在参观时突然头晕,她立即搬来椅子,递上温水,用专业知识解释古村的通风原理,缓解了老人的紧张情绪。这样的事情,在大余湾几乎每天都在发生。

十余载春秋流转,鲍玉荣见证着大余湾的蜕变:团队人员的壮大,讲解内容的更迭。当被问及未来,她的愿望朴素而坚定:“希望更多年轻人回来,把大余湾的故事继续讲下去。”

如今,鲍玉荣的黄陂乡音仍在古村的石板路上回荡,与檐角的风铃交织成歌。这歌声里,有石阶上的坚守,有文化传承的热忱,更有一个普通人用热爱书写的不凡人生。在大余湾的悠悠岁月中,鲍玉荣早已成为古村文化不可或缺的一部分,她的故事,也将和那些被守护的历史一起,被时光永远铭记。

哪个股票平台最正规,股票配资炒股公司,配资台平台官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股杠杆多名家属来到事发现场查看

- 下一篇:没有了